Hic Svnt Leones

Madmaxista

- Desde

- 15 Abr 2017

- Mensajes

- 27.657

- Reputación

- 68.123

La inflación en tiempos de Diocleciano | El Adelantado de Segovia

La galopante escalada inflacionista ha devuelto a primer plano de interés económico las enseñanzas del emperador romano Diocleciano (244-311 d.c.). Se

www.eladelantado.com

www.eladelantado.com

La inflación en tiempos de Diocleciano

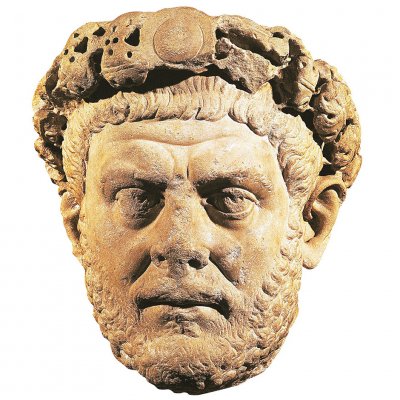

La galopante escalada inflacionista ha devuelto a primer plano de interés económico las enseñanzas del emperador romano Diocleciano (244-311 d.c.). Se perciben paralelismos significativos entre las convulsiones presentes y la situación vivida durante aquella fase del Imperio. Sí, hace 1.700 años también se amontonaban las campañas militares por amplios territorios y las guerras se sumaban a otros onerosos empeños que dispararon el gasto del Estado. De pronto, el dinero cambió de significado y se alejó de su valor previo porque la inflación atacó ferozmente los fundamentos simbólicos y convenciones que sostienen el andamiaje económico.

La puntilla fue el Edicto sobre Precios Máximos, establecido por Diocleciano el año 301. El emperador pretendía con esa norma frenar en seco la inflación mediante un arma presuntamente infalible: el control estatal de los precios. El Edicto sobre Precios Máximos, también conocido el Edicto de Diocleciano (Edictum De Pretiis Rerum Venalium), fijaba los topes máximos para más de 1.300 productos; de propina, también establecía el coste de la mano de obra, eso que ahora se llama pacto social, pero sin pacto.

Durante la crisis del siglo III, la moneda romana se había devaluado seriamente, entre otras causas, por la múltiple acuñación de monedas (había tantas que hasta se desconocen todos los nombres). El objetivo radicaba en conseguir más efectivo para abonar el salario a soldados y funcionarios. Entre esa batería de medidas, Diocleciano lanzó otros edictos fiscales y monetarios para reformar el sistema impositivo y estabilizar la moneda. Otra decisión fue prohibir a los mercaderes trasladar sus productos a otros mercados donde pudieran obtener mayores beneficios. Con la intención de convencer a los más remisos, se implantó la pena de fin para los especuladores, señalados también como culpables de la inflación.

El tiro legislativo salió por la culata y provocó efectos indeseados, llegando incluso a echar gasolina al fuego. No mucho después, Diocleciano abdicó y se desataron nuevas luchas por el poder. Los cristianos sufrieron duramente durante la denominada Persecución de Diocleciano (entre 303 y 311), pero superaron la enésima prueba de fuego y a partir del año 324 el cristianismo se situó en la pole position del mercado religioso en el Imperio, ya bajo el gobierno de Constantino I, El Grande. Cuando los símbolos (como el dinero) pierden poder, el caos está servido. Algunos autores, como Edward Gibbon, consideran al Edicto como uno de los detonantes que provocó la caída del Imperio Romano de Occidente.

Las reformas de Diocleciano cambiaron el modus operandi del gobierno imperial y contribuyeron notablemente a recuperar una cierta estabilidad económica y militar. Superada la fase crítica, el Imperio sumó otro siglo a su curriculum. No obstante, una consecuencia política de primer orden fue la abdicación, en mayo de 305, de Diocleciano: el primer emperador romano que abandonaba voluntariamente su cargo, ya agotado y en fase crepuscular. Sustituyó sus desvelos en favor del Estado por el cuidado de jardines y huertos.

¿Por qué aquel lejano episodio histórico invita a pensar, aquí y ahora, en los vaivenes económicos de nuestros días? Porque había guerras entonces y las sigue habiendo hoy: Ucrania, Yemen, Siria… Había en el siglo IV un vacío de recursos públicos y también los hay hoy, tras la fase más dura de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo o los coletazos no resueltos de la crisis financiera de 2008. Había subidas de precios y las hay hoy, porque la inflación de la zona euro ha alcanzado en pocas semanas máximos históricos, por no mencionar las restricciones de suministros básicos para la industria y el consumo, junto a otros factores coadyuvantes del fenómeno inflacionista. Por eso, la Comisión Europea ha anunciado nuevos modelos de fijación de precios en materia de energía. Octubre es la fecha en la que se desvelarán los nuevos criterios. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha invitado a “repensar el modo de crear crecimiento en un entorno político y económico diferente”, un movimiento que podría apuntar hacia lo que Diocleciano llamó Edicto sobre Precios Máximos.

También enfrascada en idéntico empeño, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha garantizado a los mandatarios de la zona euro que adoptará medidas para contener la inflación, con la meta de un crecimiento de precios del 2% a medio plazo. Ese es exactamente el trabajo de Lagarde (que por cierto asumió el cargo el Día de Todos los Difuntos de 2019) y de los 3.500 funcionarios que gobiernan la institución financiera: el control de los precios. El ingreso de Croacia en la Unión Monetaria el 1 de enero del 2023, oficializado recientemente, también se ha exhibido como “muestra de la fortaleza y resiliencia” de la moneda común.

Al otro lado del charco las dudas son similares. El presidente de la Reserva Federal de EEUU (FED), Jerome Powell, otro cuyo sueldo debería servir también para que los precios no suban, ha declarado: “Creo que ahora entendemos mejor lo poco que entendemos sobre la inflación”. Lo dijo recientemente en Sintra (Portugal), donde el Banco Central Europeo (BCE) celebró su foro anual. La inflación, un par de milenios después, sigue siendo un misterio y se reafirma como arcano manejado por una incierta voluntad humana o divina. Ese misterio se alza como otra de las claves del momento que unen aquellos tiempos con nuestros afanes presentes.

Y es que una de las escasas certezas acreditadas con el paso de los siglos es el papel de los tipos de interés en el tobogán alocado de la inflación. Christine Lagarde y el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, ya han puesto en marcha subidas de tipos de interés que ponen fin a una década y pico de dinero baratísimo, una extrañeza histórica a la que se ha prestado escasísima atención. Se trata del primer paso hacia una nueva senda en Occidente que solo ha comenzado ahora. Pero otra de las cosas que sí se conoce de la inflación tras variados periodos históricos en diferentes marcos geográficos es que la subida de precios y sus remedios siempre golpean con crueldad a las clases bajas y medias. Lo sabe perfectamente el presidente de la FED cuando advierte que el enfriamiento de la economía no va a estar exento de “dolor”. España ha sido tradicionalmente más vulnerable a la inflación que otros países, lo que se ha traducido en mayor conflictividad social, dado que el encarecimiento de los alimentos y servicios básicos perjudica con saña a las rentas más bajas. Las barbas del vecino muestran cómo en el Reino Unido han arrancado las protestas, con huelgas en ferrocarriles y convocatorias en educación, correos o sanidad públicas.

Occidente contempla estos días desde diferentes ópticas un despertar irrefrenable de la inflación, con una intensidad no registrada en casi medio siglo. Cada palo intenta aguantar su vela. Por un lado, Estados Unidos sufre notables subidas de precios en los carburantes, vivienda, servicios y salarios, pese a una baja dependencia del gas y petróleo controlados por pilinguin, y una tasa de paro del 3,6%; en la Unión Europea, por el contrario, el cierre del grifo ruso amenaza con serios daños las economías dependientes de esa energía, con una recuperación económica inconclusa tras la esa época en el 2020 de la que yo le hablo gracias al aumento de la demanda, pero lastrada por los elevados déficit y deuda públicos, al tiempo que las tasas de paro superan con holgura a las estadounidenses.

Los dirigentes europeos se han instalado en el discurso de que la energía es la culpable de la inflación, repitiendo el mantra entonado durante la crisis de los años setenta. Desde hace un par de meses, las medidas de los gobiernos europeos se han revelado como impotentes para poner coto a las subidas desbocadas de la luz o el gas, aumentos que se han trasladado al resto de actividades económicas y prometen salpicar a las pensiones.

Parecía desterrado del lenguaje económico dominante el concepto de inflación, pero de pronto vuelve a acaparar todos los focos y se ha pasado abruptamente del temor a la deflación hasta el nerviosismo extremo por la furia incontenible de los precios. Los Gobiernos han salido a aplacar ese fuego que todo lo devora y vuelven a los telediarios las palabras “inflación subyacente” (sin energía y alimentos), casi olvidadas desde los tiempos de Carlos Solchaga. No es para menos, porque España es medalla de bronce en esta modalidad de incrementos, tras Grecia y Malta. La de Estados Unidos también supera el 6%, aunque solo un tercio de su inflación se puede achacar a los precios de la energía. En Italia, Francia y Alemania la inflación oscila entre el 3,2% y el 3,8%. Todo apunta a que el fenómeno no va a ser flor de un día. Lejos de un período transitorio, el peligro es que los precios se afiancen como problema estructural. Lo que faltaba para el euro (antes duro).

Cada palo que aguante su vela, decíamos, y es que cada gobierno europeo ha arrostrado a su manera la espiral de precios. El abanico de ayudas desplegadas y descuentos es muy variado, aunque en similar longitud de onda. La situación recuerda a la famosa pregunta de Henry Kissinger: “¿Cuándo llamo a Europa, a quién debo llamar?”.

Países como Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, o Portugal han optado por subvencionar los carburantes: desde 15 céntimos el litro en Francia hasta 30 céntimos en Italia o Alemania. También Reino Unido e Italia han implantado un impuesto del 25% a las firmas eléctricas, mientras que en Bélgica y España la están peinando. Los gobiernos rebajan impuestos a los consumidores de energía, mientras Macron ha dado un golpe de efecto en Francia con la vuelta a la órbita pública de EDF (Électricité de France SA), un giro trascendental que marca el camino hacia una economía de guerra, mientras ha limitado al 4% la subida del precio de la electricidad que abonan los consumidores. Esa medida nacionalizadora ha causado algunos suspiros nostálgicos por Repsol o Endesa (la empresa pública anteriormente española que generaba más beneficios al Estado, ahora en órbita italiana), ambas pan para ayer y hambre para hoy, e impulsadas por sendos gobiernos del PSOE y PP.

España y Portugal parecen seguir también los pasos de Diocleciano y han puesto topes a los precios del gas para generar electricidad, con resultados discretos hasta el momento. Buena parte de las medidas de contención solo han servido para engordar los beneficios de algunos oligopolios que disfrutan del espectáculo ante la impotencia de los ejecutivos. También han sido generalizadas (Alemania, Francia, Italia, España…) las compensaciones a empresas y familias, conscientes del golpe que reciben las clases populares; por ejemplo, el Gobierno de Sánchez ha anunciado que en septiembre bajarán los precios de los abonos en varias modalidades de transporte público. También se ha sacado de la magna impuestos a la banca y a las compañías eléctricas, si bien la oposición ha dicho que esas medidas fiscales se volverán en contra de los ciudadanos. Como se decía en una película de Almodóvar, “hagas lo que hagas, ponte ropa interior”.

Como en tiempos de Diocleciano, estas ayudas suponen nuevas obligaciones para los Estados, con la diferencia de que el esfuerzo unificador en un imperio ofrecía un escenario más favorable en términos de eficacia que el de un grupo de Estados en busca de soluciones como pollos sin cabeza. Por ahora, los inventos en la lucha contra la escalada de precios superan los 100.000 millones de euros (22.000 millones en Alemania; 27.000 millones, Francia; 26.500 millones, Italia, y 25.000, millones en España). El domingo que viene, ya veremos a cuánto asciende. Esa millonada ha mostrado la misma eficacia que la de achicar agua del Titanic con una cucharilla de café.

Como indica Alberto González García en su apasionante trabajo académico para la Universidad Complutense (La Inflación en el Imperio Romano de Diocleciano a Teodosio, 2011), “nadie discute seriamente el hecho de que fue la constante devaluación monetaria la que impulsó un espectacular incremento de los precios y un caos económico —aliado con los vaivenes políticos”. Y añade: “Como parte de su programa reformista, a partir de 293 Diocleciano pretendió poner orden en la economía desmonetizando las piezas en circulación e implementando un nuevo sistema para todo el Imperio en un proceso que se extendió hasta 297-8”.

Las consecuencias fueron de gran calado. Indica González García que una vez puesto en cuarentena “el viejo tópico de la caída del Imperio Romano y el fin de la civilización, en su interpretación más dramática y tremebunda, no por ello cabe pensar que los efectos de la inflación no fueron terriblemente perniciosos y no tuvieron mucho que ver en la crisis del siglo V”.

Entre las conclusiones del estudio se puede destacar que la inflación es un fenómeno estrictamente monetario, cuya consecuencia deriva en el aumento de los precios. También se observa que “la inflación del siglo IV fue una política deliberada del gobierno imperial para obtener una financiación extraordinaria en momentos de necesidad acuciante”, pero lo fundamental es otra de las conclusiones del estudio, porque establece “una estrecha relación existente entre las alteraciones monetarias y los eventos bélicos”. En otras palabras, las guerras son inflacionistas y la de Ucrania resulta especialmente perniciosa para la zona euro.

La reciente cumbre de la OTAN en España acordó un fuerte incremento en los presupuestos militares de los socios, demostrando que la política (también la económica) estará al servicio de la guerra en los próximos tiempos. Sin embargo, a medida que se comprueba cómo la Guerra de Ucrania ha encendido la mecha de los precios, el fervor belicista se ha atenuado. Con el paso de las semanas, los cortes de suministros (parciales o totales) de gas ya afectan a una docena de países y el tiempo corre ante la llegada de un otoño más incierto que nunca.

Cabe concluir que han sido tan besugos el encabritamiento súbito de los precios, justo en la puerta de salida de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo, como la paz inflacionista que se ha mantenido durante más de una década sin que las economías occidentales hayan conseguido volar alto, en doloroso contraste con el vigor asiático. El crack financiero de 2008 dejó un panorama insólito que parece concluir en estos compases de 2022.

Nada es lo que era hace pocos meses, si bien el conflicto bélico de Ucrania suma ocho años de desinterés mediático y docenas de miles de muertos. Ahora el impacto de la guerra sobre el precio de la energía ha trastocado la dimensión del choque y la inflación, tan eficaz para derribar gobiernos o imperios, está modificando la visión de la Unión Europea en materias más amplias que la propiamente energética. La recesión llama a la puerta bajo ese estruendo, tal vez como aviso de que la inflación es la manera que tiene la economía de decir que el dinero no sirve como servía hasta entonces. A Diocleciano le salió caro descubrirlo, pero le quedó el consuelo de cuidar primorosamente sus jardines.